Uber Eatsの出店で利益は出る?飲食店の手数料・売上・収益モデルを解説

Uber Eats(ウーバーイーツ)への出店を検討しているものの、「本当に利益が出せるのか?」と不安に感じていませんか?

あるいは、すでに出店しているものの、売上は上がっているのに「実際の利益構造がよくわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、Uber Eats(ウーバーイーツ)に出店する際に発生する手数料やコストの内訳をわかりやすく解説するとともに、実際に利益を上げている店舗の具体的な事例もご紹介します。

たとえば、1日に50〜100件の注文を受ける繁盛店や、売上の8割以上をデリバリーで構成しながら安定した利益を出しているカフェなど、さまざまな成功パターンを取り上げています。

「出店すべきか悩んでいる」「利益を出すコツを知りたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

※申し込み後に担当者がつくので、登録後も安心して始められます。(Uber Eats店舗向け公式ページ)

Uber Eats(ウーバーイーツ)出店で本当に利益は出るのか?

近年、Uber Eats(ウーバーイーツ)に出店する飲食店が増加していますが、「実際のところ儲かるの?」と疑問を抱いている方も少なくありません。

まずは、デリバリー市場の現状やトレンド、そして実際に出店した店舗のリアルな声を見ていきましょう。

フードデリバリー市場の拡大と飲食店の出店状況

近年、Uber Eats(ウーバーイーツ)をはじめとするフードデリバリーサービスは急速に普及しています。

その背景には、外食を控える傾向や在宅勤務の定着などがあり、「自宅でお店の味を楽しみたい」というニーズが高まったことが挙げられます。

こうした流れを受けて、Uber Eatsに出店する飲食店も増加中。新規顧客の獲得や売上アップを狙って、個人経営の店舗から大手チェーンまで幅広い層が参入しています。

実際に、出店をきっかけに売上が伸びたという店舗も多く、中には店内飲食の減少分をデリバリー注文で補っている例も見られます。

「売上は伸びたけれど、利益が出ない」店舗も多い現実

一方で、「Uber Eats(ウーバーイーツ)を導入したものの、想定ほど利益が出ていない…」と悩む飲食店も少なくありません。その主な理由のひとつが、手数料の高さです。

Uber Eatsでは、売上の約30〜35%が手数料として差し引かれます。

加えて、食材費や人件費、梱包にかかる容器代などのコストも発生します。注文数が増えるにつれて業務量も増し、スタッフの負担や調理・準備にかかる手間も大きくなる傾向があります。

つまり、Uber Eatsで利益を上げるには、「どれだけ売れば、いくら手元に残るのか」という損益のシミュレーションを事前にしっかり行っておくことが重要です。

Uber Eatsの手数料とコスト構造を正しく理解しよう

Uber Eats(ウーバーイーツ)でしっかり利益を出すためには、「具体的にどんなコストがかかるのか?」を把握することが不可欠です。

この項目では、Uber Eatsの手数料の仕組みや、1件あたりの注文にかかる実際のコスト、さらに通常の店内営業とのコスト構造の違いについて、わかりやすく解説していきます。

Uber Eatsの手数料はどのくらいかかる?

Uber Eats(ウーバーイーツ)では、注文が入るたびに売上から手数料が差し引かれる仕組みになっており、飲食店側は売上の35%を手数料として支払う必要があります。

たとえば、1,000円の注文が入った場合、そのうちの350円が手数料としてUber Eatsに差し引かれ、店舗に残るのは実質650円となります。つまり、「売上=利益」ではなく、そこからコストがさらに引かれる点に注意が必要です。

とはいえ、Uber Eatsは初期費用や月額料金がかからないため、費用が発生するのは実際に注文が入ったときだけです。この「固定費ゼロ」で始められる点は、参入のハードルを下げる大きなメリットと言えるでしょう。

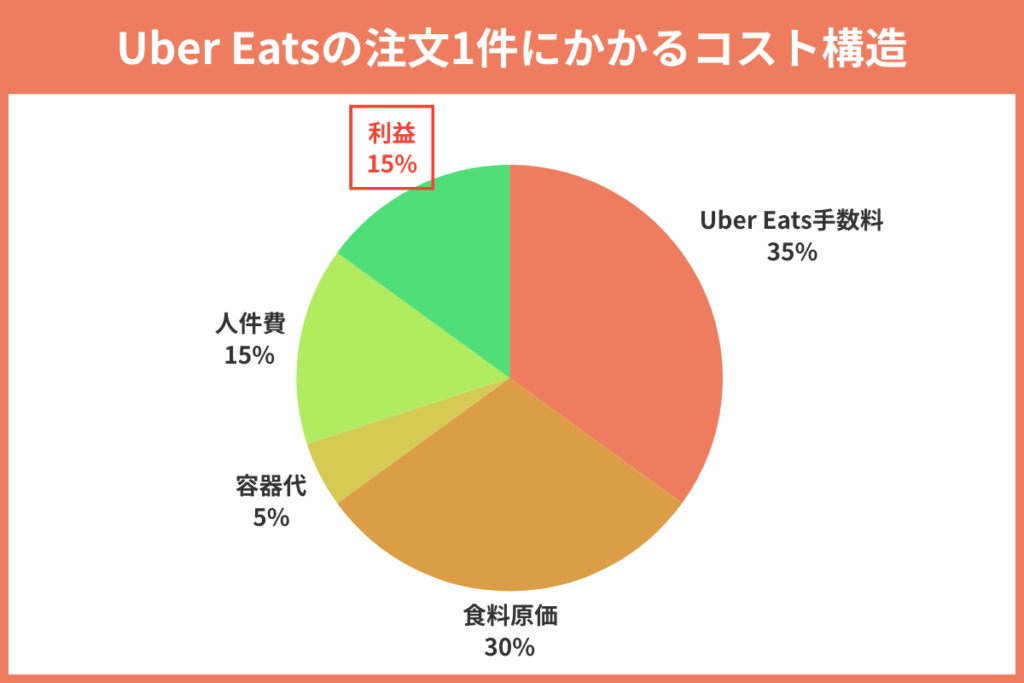

注文1件にかかるコストの内訳

Uber Eats(ウーバーイーツ)で料理を提供する際には、手数料以外にもさまざまなコストが発生します。主な内訳は以下の通りです。

- 食材の原価:料理の内容によりますが、一般的には売上の25〜35%程度が目安

- 人件費:調理、梱包、注文対応などにかかる作業時間が人件費として発生

- 容器・包装費:使い捨て容器やカトラリー、紙袋など(1件あたり50〜100円程度)

- プロモーション費用(任意):注文を増やす目的で割引やキャンペーンを行う場合に発生

また、手数料が高いため、多くの飲食店ではUber Eatsでのメニュー価格を店内価格より20〜30%ほど高めに設定しています。

そのままの価格設定では利益が出にくいため、実際には多くの店舗がこのような価格調整を行い、手数料分をある程度カバーしているのが現状です。

デリバリー専用メニューを用意したり、原価率の低い商品を組み合わせるなどの工夫も取り入れながら、採算を取れるよう調整している店舗も少なくありません。

実店舗とUber Eatsのコストを比較してみよう

Uber Eats(ウーバーイーツ)は便利で新しい販路になる一方で、そのコスト構造は実店舗営業とは大きく異なります。

ここでは、売上2,000円の料理を提供した場合を例に、どれくらい利益に差が出るのかをシミュレーションしてみましょう。

| 項目 | 実店舗 | Uber Eats | Uber Eats (価格30%上乗せ) |

|---|---|---|---|

| 売上金額 | 1,500円 | 1,500円 | 1,950円 |

| 手数料(35%) | 0円 | 525円 | 683円 |

| 食材原価(30%) | 450円 | 450円 | 450円 |

| 容器・包装費 | 0円 | 100円 | 100円 |

| 人件費(15%) | 225円 | 225円 | 225円 |

| 合計コスト | 675円 | 1,300円 | 1,458円 |

| 利益 | 825円 | 200円 | 492円 |

この比較からも分かるように、同じ価格で販売した場合、Uber Eatsでは実店舗の4分の1以下の利益しか出ないことがわかります。しかし、価格を30%ほど上乗せすることで、利益は2倍以上に改善されます。

それでも実店舗の利益には及びませんが、デリバリーという新たな販路として考えれば、十分に成り立つビジネスモデルと言えるでしょう。

※途中でやめたくなっても、固定費がかからないので安心です。解約費用も一切発生しません。(Uber Eats店舗向け公式ページ)

Uber Eatsにおける利益率の目安とは?

Uber Eats(ウーバーイーツ)では、注文のたびに手数料やさまざまなコストが発生するため、「売上が伸びているのに、手元にお金が残らない」と感じるケースも少なくありません。だからこそ、どれくらいの利益率を目指せばいいのかを知っておくことはとても重要です。

この項目では、実際のシミュレーションをもとに、Uber Eatsで利益を出すための目安となる利益率や注文数、月商ラインをわかりやすく解説します。

Uber Eatsの平均的な利益率はどれくらい?

Uber Eats(ウーバーイーツ)での“最終的な利益率”は、人件費や原材料費、手数料などをすべて差し引いたうえで、売上の10〜20%程度が目安とされています。

先ほどのシミュレーションをもとに、売上1,500円の商品を提供した際の利益率を比較すると、以下のようになります。

- 実店舗:利益825円 → 利益率55%

- Uber Eats(同価格):利益200円 → 利益率13%

- Uber Eats(価格30%上乗せ):利益492円 → 利益率25%

このように、価格を調整することで、Uber Eatsでも一定の利益率を確保することは十分に可能です。

ただし、実店舗と比べるとどうしても利益率は下がりがち。そのため、手数料負担を考慮した価格設定や、食材原価・人件費・容器代といったコストの最適化が、利益をしっかり残すうえで重要になってきます。

利益を出すには、どれくらいの売上・注文数が必要?

たとえば、1件あたりの利益が約492円(価格30%上乗せ・人件費込み)とした場合、注文数ごとの月間利益は以下のようになります(30日営業を想定)。

| 1日の注文数 | 月間利益(概算) | 月商(客単価1,500円換算) |

|---|---|---|

| 10件(月間300件) | 約147,600円 | 約45万円 |

| 12件(月間360件) | 約177,120円 | 約54万円 |

| 15件(月間450件) | 約221,400円 | 約68万円 |

| 20件(月間600件) | 約295,200円 | 約90万円 |

飲食店の現場感覚として、月商30万〜50万円(注文数300〜400件程度)を安定的に確保できれば、人件費や広告費を差し引いたうえでも一定の利益を残すラインに届くとされています。

そのため、利益を出すための一つの目安としては、1日あたり10〜15件以上の注文を安定的に取れるかどうかがカギになります。これをクリアできれば、Uber Eats(ウーバーイーツ)を“赤字にならない、しっかり利益を生むチャネル”として活用しやすくなるでしょう。

このように、利益率・注文数・月商の関係性を把握したうえで、価格設定や販促戦略を練ることが、デリバリー運用を成功させるポイントです。

【実例紹介】恵比寿ガパオ食堂はUber Eatsでどう利益を出している?

ここでは、Uber Eats(ウーバーイーツ)を上手に活用し、着実に利益を上げている小規模店舗「恵比寿ガパオ食堂」の取り組みをご紹介します。

同店は、限られたリソースの中でも効率的にデリバリー運営を行い、売上だけでなく利益をしっかり確保している点が大きな特徴です。

この内容は、当サイトが行った取材記事をもとに構成しています。実際のインタビューや運営上の工夫については、以下の記事でより詳しく紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

平日でも1日50〜100件の注文を安定確保

東京都・恵比寿に店舗を構える「恵比寿ガパオ食堂」は、Uber Eats(ウーバーイーツ)が日本にサービスを始めた当初から出店しているタイ料理専門店です。

取材によると、平日でも1日あたり50〜100件ほどの注文が入る日が多く、エリア内でもトップクラスのパフォーマンスを誇っています。

中でも人気の「ガパオライス」は、デリバリーを前提に設計された高回転型メニューで、Uber Eatsとの相性も抜群。仕込みや調理、梱包までのオペレーションを効率化し、提供スピードを意識した運営が、安定した注文数の獲得につながっています。

Uber Eatsは全体売上の約20〜25%を占める重要な収益源に

恵比寿ガパオ食堂では、Uber Eats(ウーバーイーツ)経由の売上が店舗全体の約20〜25%を占めており、デリバリーが重要な収益チャネルとして機能しています。

また、「平日でも1日50〜100件の注文が入る」という取材内容をもとに、1件あたり1,500円で換算すると、1日の売上は約7万5,000円〜15万円、月間では約225万円〜450万円という規模になる可能性があります(30日稼働の場合)。

もちろん、実際の売上は日々の注文数やプロモーション施策、天候などによって変動しますが、こうした数字からも分かる通り、小規模店舗にとってもUber Eatsは十分に無視できない売上源となっていることがうかがえます。

小規模店舗でも安定した注文と売上を実現できる

このように、恵比寿ガパオ食堂は少人数のスタッフで運営されている小規模店舗でありながら、Uber Eats(ウーバーイーツ)を活用して安定した注文数と売上を確保している成功例です。

店舗営業があくまでメインではあるものの、デリバリーを“もうひとつの売上の柱”として位置づけ、柔軟に活用しているスタイルは、今後Uber Eatsへの出店を検討している飲食店にとって非常に参考になるポイントでしょう。

限られたリソースの中でも、効率的なオペレーションとデリバリーに最適化された工夫を取り入れることで、規模に関係なく成果を出せることを示してくれる好事例です。

Uber Eats(ウーバーイーツ)活用の実例と成果

Uber Eats(ウーバーイーツ)の活用方法は店舗ごとに異なり、立地や業態、経営方針に合わせて多様な戦略が取られています。

この項目では、Uber公式ブログで紹介されている実際の加盟店の事例をもとに、それぞれがどのような工夫を行い、どんな成果を上げているのかをご紹介します。

【事例①】カフェサンデコ:店内中心からデリバリー主軸へ

「カフェサンデコ」は、もともと店内飲食が中心だった営業スタイルを、店舗移転をきっかけにテイクアウトとUber Eatsを主軸とした形へ大きくシフトしました。

移転後は店舗面積が半分以下に縮小したにもかかわらず、Uber Eats(ウーバーイーツ)の活用を強化したことで売上はむしろ増加。現在では、全体売上の約8割がUber Eats経由という、デリバリー中心の営業スタイルを確立しています。

運営は基本的に2名体制で、キッチンとドリンク・デザート担当に役割を明確に分担。限られた人員でも対応できるよう、オペレーションの効率化とメニュー最適化を地道に進めてきたことが、安定した注文処理と売上維持につながっています。

利益率の詳細な数字は公表されていませんが、店舗規模の縮小による固定費削減や人件費の効率化を踏まえると、収益性の向上が十分に見込める成功事例と言えるでしょう。

【事例②】モーゼスさんのケバブ:「1つ頼むと1つ無料」施策で売上数百万円アップ

2021年にUber Eats(ウーバーイーツ)を導入した「モーゼスさんのケバブ」は、当初1日10件程度の注文にとどまっていましたが、「1つ頼むと1つ無料」などのプロモーション施策を導入したことで状況が一変。注文数が一気に200件超まで急増しました。

特に、このプロモーションを始めた2024年6月には前月比194%の売上成長を記録し、ひと月で数百万円規模の売上アップを達成しています。

利益面では、原価の安いチキンメニューのみにプロモーションを限定することで、利益率の低下を最小限に抑える工夫も実施。「安く見せながら、ちゃんと利益は確保する」というバランスがしっかり考えられています。

オペレーションは基本的に2名体制で、店頭とUber Eats両方の注文に対応。調理時間を長めに設定し、注文数が増えても無理のない運営ができる仕組みを整えています。さらに、メニュー数を絞り込むことで、現場の効率化にも成功。

単なる売上アップだけでなく、スタッフのモチベーション向上やお店全体の活性化にも貢献した好事例といえるでしょう。

【事例③】富士そば:デリバリーだけで月450万円の売上を記録

蕎麦チェーンの大手「名代 富士そば」は、コロナ禍で実店舗の売上が従来の約3割まで落ち込んだことをきっかけに、Uber Eats(ウーバーイーツ)の導入を本格化させました。

導入初期には、実店舗の月商が500万円から200万円にまで減少した中、Uber Eats経由だけで月450万円を売り上げた店舗も登場。このように、デリバリーを通じた大きな回復効果が実感されています。

さらに、企業からの大量注文(20食以上)が入るなど、Uber Eatsを仕出し代わりに活用する新たな需要も広がりを見せています。

デリバリーならではの課題である「そばがのびる・つゆが冷める」といった問題には、麺とつゆを分けた包装や電子レンジ加熱を前提とした“完成直前型デリバリー”で対応。電子レンジ対応の容器や、保温性に優れた梱包資材を導入することで、商品品質の維持にも成功しています。

大手チェーンならではの柔軟な対応力と継続的な試行錯誤により、デリバリーでの売上回復と同時に新たな顧客層の獲得にもつながった、非常に参考度の高い好事例です。

総括:売上アップには「工夫」と「実行」がカギ

ここまで紹介してきた3つの事例から見えてくるのは、Uber Eats(ウーバーイーツ)の活用が店舗の業態や規模を問わず、大きな売上増につながる可能性を持っているということです。

実際に、各店舗ではそれぞれ異なるアプローチで明確な成果を上げています。

- 「カフェサンデコ」では、デリバリー比率を8割にまで高めながら売上を増加。

- 「モーゼスさんのケバブ」は、プロモーションの活用によって注文数が10倍以上に増加。

- 「名代 富士そば」は、Uber Eats経由のみで月450万円という売上を記録。

このように、成果はしっかり現れていますが、共通しているのは「ただ出店しただけ」ではないという点です。

価格設計の工夫、プロモーションの戦略的活用、デリバリー用に最適化されたメニューの設計、少人数でも回るオペレーションの整備など、どの店舗も試行錯誤を重ねながら、自分たちのスタイルに合った形でUber Eatsを活用しています。

次の項目では、こうした成功事例をふまえて、Uber Eatsで利益を出すための実践的なポイントをわかりやすく解説していきます。

※難しい準備や機材は不要。すぐに始められます。(Uber Eats店舗向け公式ページ)

Uber Eats(ウーバーイーツ)で利益を出すためのポイント

Uber Eats(ウーバーイーツ)に出店したものの、「売上はあるのに思ったほど利益が残らない」と感じている店舗は少なくありません。

手数料の高さや原材料費、さらに人手や時間がかかるオペレーションの負担を考えると、ただ注文が増えれば良いというものではなく、しっかりと利益を出すためには戦略的な取り組みが欠かせません。

この項目では、実際に成果を上げてきた店舗の事例と、当サイトで紹介している9つの具体的な改善策をもとに、Uber Eatsで利益を出すために押さえておきたいポイントを解説していきます。

売上の最大化が利益確保の第一歩

Uber Eats(ウーバーイーツ)では、手数料の高さが利益を圧迫しやすいため、まずは売上そのものをしっかり伸ばすことが、利益を確保するうえでの重要なステップになります。

特に、注文数の増加やリピート率の向上に直結する施策は、早い段階から取り組んでおきたいポイントです。具体的には、以下のような工夫が効果的です。

- 店名とトップ写真の工夫:わかりやすく惹きのある名称+シズル感のあるメイン写真はクリック率を左右します。

- メニューの最適化:人気商品を目立つ位置に配置し、価格帯にバリエーションを持たせることも重要です。

- 料理完成時間の短縮:表示される配達時間が短いと、それだけで選ばれやすくなります。

- Eats厳選バッジの獲得:高評価・高実績の証明となり、新規顧客の信頼を得やすくなります。

このように、まずは「見られる・選ばれる・繰り返し頼まれる」状態をつくることが、利益につながる土台づくりとなります。地道な改善の積み重ねが、売上の安定と収益性の向上へとつながっていきます。

プロモーション機能の活用で注文数をブースト

「1つ頼むと1つ無料」「◯円以上の注文で割引」などのプロモーションは、短期的に注文数を大きく伸ばす有効な手段です。

実際に、「モーゼスさんのケバブ」ではこの施策によって月数百万円の売上増を達成しています。

ただし、原価の高い商品で実施すると赤字になるリスクもあるため、チキンなど利益率の高い商品に限定して行うのがポイントです。

うまく活用すれば、新規顧客の獲得やリピーター増にもつながります。

コスト構造を見直し、価格設計を調整

Uber Eats(ウーバーイーツ)では、実店舗より20〜30%ほど価格を上乗せしている店舗が多く、人件費や容器代、販促費をカバーするための調整が欠かせません。

特に利益を圧迫しやすい部分を見直し、原価率の低い商品構成に切り替えることも有効です。

さらに、Uber Eats専用のセットメニューやコンボ商品を用意することで、客単価を上げつつ利益率を確保する戦略も効果的です。

高評価を維持することで注文の安定化を図る

レビュー評価は、Uber Eats(ウーバーイーツ)上での表示順位やクリック率に直結する重要な要素です。

注文ミスを減らす工夫や、丁寧な梱包、Thank youカード・チラシの同梱など、ちょっとした気配りが評価アップにつながります。

また、レビューへの返信も店舗の誠実さが伝わり、リピーター獲得に効果的なアプローチとなります。

まとめ

Uber Eats(ウーバーイーツ)に出店することで、売上を増やし、店舗運営の新たな柱を作ることは十分可能です。

一方で、手数料やコストの影響を受けやすく、利益を残すには価格設定・オペレーション・プロモーションの工夫が欠かせません。

本記事では、実際の飲食店の事例や収益シミュレーションをもとに、「Uber Eats(ウーバーイーツ)は儲かるのか?」「どのくらい注文があれば利益が出るのか?」といった疑問にお答えしてきました。

重要なのは、感覚ではなく戦略的に運用すること。準備を整えて出店すれば、小規模店舗でも安定した利益を出すことは十分可能です。

また、Uber Eats(ウーバーイーツ)の出店は初期費用・月額費用が一切かからず、リスクなく始められる点も大きなメリットです。

「デリバリーで売上を伸ばしたい」「新しい販路に挑戦したい」と考えている方は、まずは登録から一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。